反电诈与反洗钱的区别及联系,是业内探讨的话题之一。由于所涉业务环节多,工作内容有侧重也有联系,如何区分两者、反洗钱管理方式可否用于反电诈管理成为实践所遇问题。下文从实操和管理两个角度,简要分析两者的异同。一、相同点

主题相同(客户尽职调查、可疑交易监测、高风险管控)

二、不同点

1、实操角度分析

(1)风险评估方式不同

(2)风险控制要求不同

2、管理角度分析

(1)检验标准

(2)实现途径

(3)侧重节点

(4)对象范围

结语

从相同点入手,展开对不同点的分析。反电诈与反洗钱都包含客户尽职调查、可疑交易监测、高风险管控三项主题。然而主题相同并不代表执行标准及方式方法等细节内容均相同(形式相同、但内容不同)。三项主题源自政策要点摘录如下👇

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号)

第二章 金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制和风险管理

第十四条 金融机构应当按照规定,结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(主席令第一一九号)

第三章 金融治理

第十五条 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

第十八条第一款 银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。

第十八条第三款 对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。

反电诈与反洗钱,都离不开对风险的识别及判断(或称风险评估)。从实操角度,两类风险在判断方式与识别难度上存在一定差异,相应地对后续风险控制的要求也不同。反电诈对风险控制的时效性要求较高,而反洗钱对风险控制的完整性及合理性要求较高。分析如下:

首先,电诈风险的表现特征相对趋于明显,在特定场景下易识别并判断,如疑似电诈个人的异常开户。该类风险识别判断上的相对快速,进一步要求后续风险控制的及时性,比如柜面拦截异常开户以及涉案账户的管控等。实践表明,对疑似电诈客户采取措施果断,往往能起到较好的震慑作用。此外,由于电诈资金转移对“多账户”的依赖,如辖内某一网点发现疑似电诈的异常开户案例,或有潜在其他网点有着类似特征的案例,这种“关联识别”效应有别于洗钱风险的识别及判断。其次,洗钱风险通常需要综合客户的身份背景信息、账户资金交易模式、社会关系网络及行为特征等多方面因素,分析评估后形成更为具象化的风险评估,并进行后续的重点可疑交易上报与账户管控等动作。全面了解并充分掌握客户身份背景、关联方、资金交易、行为特征,尤其是对重点可疑交易所涉客户的深入追溯,对预防洗钱风险至关重要。综上,如果电诈风险的表现相对是“显性”的(指风险识别链路较短),则洗钱风险的表现相对“隐性”(指风险识别链路较长)。因此不论是客户尽职调查、可疑交易监测还是高风险管控,电诈风险和洗钱风险的评估方式不同,相应的风险控制要求也不同。

相较反电诈,反洗钱工作由于具备一定的前期积累,各项配套工作机制较完整。因此,借鉴乃至套用反洗钱管理模式来进行反电诈管理,是实践做法之一。然而,两者的管理模式是否相互适用,以下从检验标准、实现途径、侧重节点和对象范围四个方面展开分析。从电诈风险与洗钱风险的评估及控制要求的差异出发,对于客户尽职调查、可疑交易监测、高风险管控的检验标准设定,需考虑结合过往涉案账户群体(电诈风险评估)、已上报的重点可疑案例(洗钱风险评估)、辖内网点业务开展(业务风险评估)等分析结果,进一步圈定客户的范围,再根据不同的业务环节(前/中/后)风险预防及控制效果,设置相应标准及配套考核。简言之,检验标准需充分考量两类风险的特征差异及控制效果,而非仅用一套标准替代。以高风险管控为例,电诈风险考核的是“量”,涉案账户数量的压降是检验电诈风险控制效果的体现。洗钱风险考核的是“质”,对重点可疑案例的分析提炼、最终为案件侦办提供高价值情报线索,是检验洗钱风险控制成效的指标。

电诈风险管理强调“打击治理”,通过“打击治理”进而遏制电信网络诈骗活动。《反电诈法》第三章<金融治理>第十六条针对开户数量的限制以及异常开户的加强核查或拒绝,第十八条针对异常账户和可疑交易的限制或中止等,是“打击治理”举措的重要体现。洗钱风险管理旨在通过“预防”洗钱活动及上游犯罪,进而遏制洗钱及相关犯罪(参考《反洗钱法》第一条、第二条),两者的管理目标虽然都指向防范风险、遏制相关犯罪活动,但实现目标的途径并不相同。3、侧重节点

反电诈侧重“事前”节点的管理,比如加强异常开户核查、拦截异常开户或线下柜面异常转账,当业务流转至线上渠道的账户资金交易节点,起到的更多是“事后挽损”效果,且成效有限。反洗钱侧重“事中”节点的管理,通常情况下,以可疑交易监测预警为起点,综合客户身份、交易资金、关系网络、行为特征等多方面因素,形成重点可疑交易案例上报直至对相关账户采取管控措施。

4、对象范围

虽然反电诈和反洗钱都以“客户”为管理对象,但两者的对象范围及特征仍有差异。

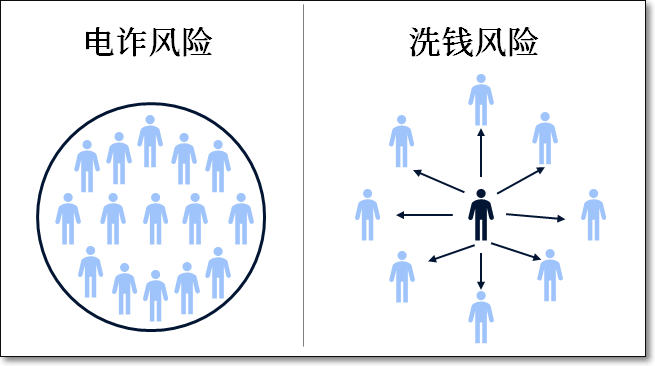

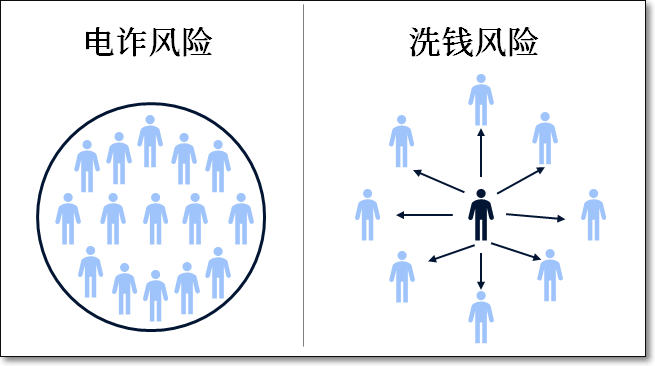

电诈风险所涉对象呈现松散型“团伙”特征。之所以是“松散”,从疑似电信网络诈骗客户的身份信息来看,比如“身份信息相同或相似”、“多名个人住址/联系方式等相同”,结合不同层级账户的特征,上游账户呈“分散转入、集中转出”,过渡账户呈“集中转入、分散转出”,下游账户呈资金迅速转移特征。概括而言,这类团伙中的个人及其账户由于“通道类”用途的定位,除此以外的联系相对不紧密。

洗钱风险所涉客户通常以“单个客户”为主线,围绕“单个客户”覆盖其关联人,比如近亲属、员工、合作伙伴等。相关的个人之间除了在资金交易层面有一定关联,其身份背景之间的关系呈现“紧密型”关联。以“单个客户”为中心,辐射至关系密切的关联人。下图展示了两类对象的特征对比。

不论反电诈还是反洗钱,都对应着管理方式及操作层面的细化要求,且两者都依赖于条线或部门间的协同配合。然而两类风险的外在表现、识别判断方式、控制要求及客户对象特征等方面的差异,又进一步增加了对相应资源及投入的诉求。希望本文能给实务中平衡两类风险的资源配置、管理效能有所启发和帮助。区分异同,差异管理。